Una de las bases más sólidas de la cultura egipcia durante la antigüedad era la figura del faraón, quien era considerado algo más que un simple hombre con un poder desbordante sobre la Tierra : era como un dios en el plano de los vivos. Pero ésta en detalle no era únicamente una figura religiosa y política, era, literalmente, una institución.

Sin importar qué faraón gobernase en el imperio, éste debía seguir fielmente el dogma impuesto por el sistema religioso que, desde la Dinastía 0, asomó e impuso sus esquemas. En tal sentido, la monarquía egipcia muestra, desde registros casi prehistóricos, una suntuosidad sin igual que varió muy poco en tres milenios.

La razón era simple: ningún faraón podía ser diferente de otro porque todos eran la representación de la divinidad. Esta concepción a veces puede ser un poco difícil de comprender, pero se puede entender al faraón como el representante de los dioses en la Tierra o más bien como un ser divino. Sin embargo, una deidad no podía morir, pero todos sabían que los faraones no eran inmortales, al menos no en lo terrenal. Los monarcas algún día debían enfrentarse a la muerte física para luego vivir en el Más Allá.

La concepción divina que bañaba al faraón se puede presenciar desde lo más ilustrativo, como el arte, hasta lo más sutil, como la escritura. En razón de esto, se puede decir que uno de los títulos que se le atribuía al rey estaba conformado por dos signos jeroglíficos, el “ganzo” y el “sol”. La unión de estos dos símbolos significaba Hijo del Sol , y el sol, en la antigua religión egipcia, era el dios Râ, una de las figuras divinas más importantes durante la antigüedad. Pero este tema será retomado más adelante, durante el estudio de los cinco nombres reales.

En la antigüedad, se establecieron una serie de patrones muy complejos en distintos campos, como el político y el religioso, convirtiendo a esta figura divinizada en algo más que un faraón; en sí mismo era una institución inquebrantable a través de decenas de siglos, basándose en la idea de un ser divino.

Sin embargo, es muy importante no pensar que este dogma no evolucionó en ciertos aspectos de su forma inicial, ya que factores como la guerra y la territorialidad influyeron en moldear la imagen del faraón. Pero, en términos generales, se mantuvo muy estática durante los períodos dinásticos.

La indumentaria monárquica

Uno de los recursos más importantes que se utilizó durante la antigüedad para diferenciar al faraón de entre los hombres comunes, era la imagen física que éste pudiera proyectar frente a los demás, buscando, desde luego, conseguir un aire de superioridad. Por ello se valieron de la ropa, joyas y otros medios simbólicos para expresar esa intención. Obviamente los faldellines y camisas que vestía el faraón debían ser confeccionados con las mejores telas conocidas para entonces. Hoy, en innumerable cantidad de papiros, estatuas y relieves, se puede apreciar la finura de la confección egipcia en los atavíos del rey, quien incluso podía complementar su vestimenta con pieles de animales, como el rabo de toro, para atribuirse propiedades especiales que le asociaran con una fortaleza superior a la de todos los hombres.

El cayado y el flagelo eran símbolos con los que el faraón se

reafirmaba como guía y repartidor de justicia de su pueblo.

En cuanto a los recursos simbólicos utilizados por el rey, estaban el cayado y el flagelo, ambos evocadores de la presencia de Osiris, dios de los muertos. Estos dos instrumentos tenían una significación muy particular e incluso pudieron haber sido escogidos como parte de las insignias reales por posibles factores de inducción psicológica que pudiesen producir frente a las personas de aquel entonces.

El término de inducción psicológica podría ser cuestionado por simples paradigmas, ya que probablemente las investigaciones a este respecto en el terreno del antiguo Egipto pareciera ser, si no nulo, al menos muy escaso, pero gracias a los profundos conocimientos demostrados en la utilización de simbologías religiosas se puede afirmar cierto dominio del tema en la antigüedad.

Retomando nuevamente a la utilización de las insignias reales, se tiene que el cayado, por su parte, era utilizado por el campesino para arrear ganado en el campo. Al ser poseído por el faraón, la interpretación, lógicamente no era idéntica, pero sí parecida; el rey era el pastor de su pueblo y era quien lo dirigía y encaminaba. Otro de los instrumentos de los que el rey se servía era el flagelo, con el que impartía castigo a los hombres injustos y a los enemigos de Egipto. La combinación de ambos daba al faraón las propiedades de protector y administrador de justicia del pueblo egipcio. Finalmente, la posesion de estos instrumentos simbolizaba la resurreccion del faraon como Osiris. Para aclararlo de otra forma, en vida el monarca era la encarnacion de Horus y durante la muerte se convertia en Osiris resucitado.

El ânj o ankh era un símbolo muy utilizado por los faraones en los actos rituales e inclusive por las reinas en utensilios como los espejos de mano. El ânj es también conocido, por su forma de cruz con un asa, como la cruz ansada , y ésta proviene de un signo jeroglífico que significa “ vida ”. En incontables representaciones pictóricas, se ve a los faraones sosteniendo un ânj en sus manos. En el Imperio Nuevo, durante el reinado de Ajenatón, este símbolo fue muy utilizado en las representaciones del Atón como un disco solar, de cuyos rayos aparecían manos que sostenían el ânj para bañar de vida al faraón y a la familia real. En tal sentido, el uso de este símbolo indicaba que el portador era tenía el poder de dar la vida.

Anj o ankh de la vida

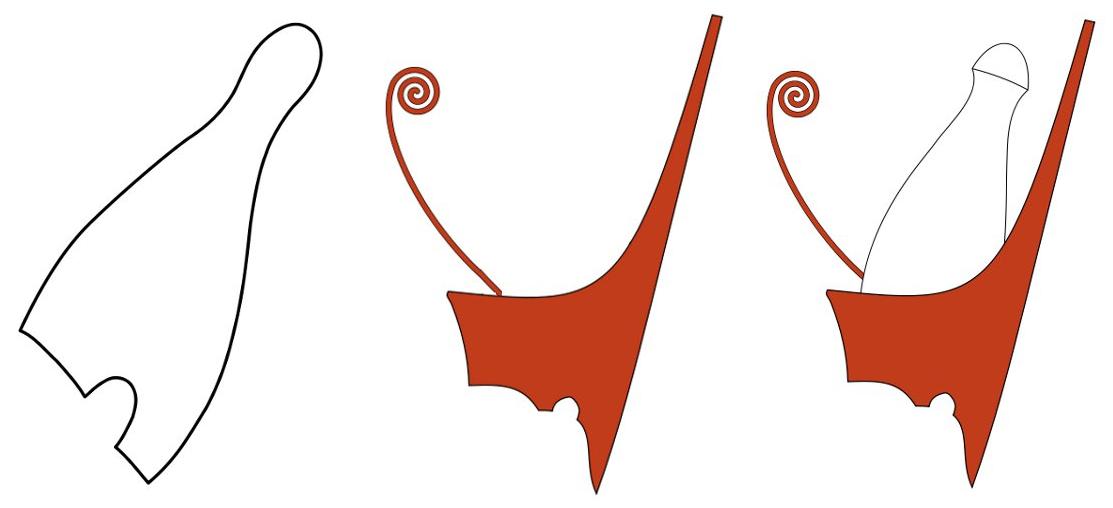

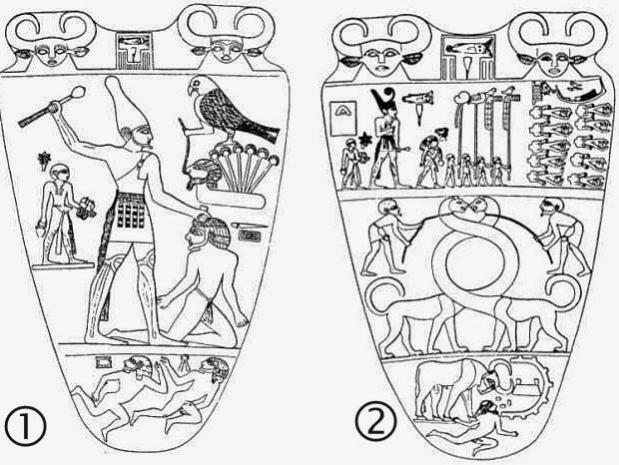

Una de las características más notables de los faraones egipcios era la utilización de coronas, cuyo uso variaba según la ocasión. Las tres coronas más comunes eran la Corona Blanca , la Roja y la Doble. Si se retorna a los inicios de la historia egipcia, se constata que Egipto, en sus primeros tiempos, no era un reino unificado sino que estaba compuesto por dos territorios vecinos, el del Alto y Bajo Egipto. Conocido como el Alto Egipto, en el sur del país el rey gobernaba con la Corona Blanca, mientras que el norte o Bajo Egipto el rey gobernaba con la Corona Roja. Después de sangrientas luchas, según se aprecia en la Paleta de Nârmer , el Bajo Egipto fue vencido por los vecinos del sur y el país quedó unificado bajo el gobierno de un solo rey procedente del Alto Egipto. Para llevar esta unificación al plano simbólico, se unió la Corona Blanca con la Roja , formando así la Corona Doble , símbolo del poder de un solo hombre sobre los dos reinos.

Corona blanca (izq.) del Alto Egipto, corona roja (centro) del Bajo Egipto y la corona doble (der.) del Alto y Bajo Egipto.

En uno de los rituales de la tradición egipcia, el Heb-Sed o festival de la doble coronación, los monarcas eran investidos en el trono con la Corona Blanca del Alto Egipto y luego con la Roja del Bajo Egipto. La colocación de ambas reafirmaba el poder del monarca sobre los dos territorios. Así el faraón encarnaba al primer unificador de Las Dos Tierras.

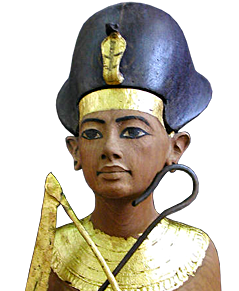

El jepresh , o Corona Azul, era utilizado por el monarca para la guerra, actividad muy importante para la economía egipcia en la antigüedad. Habitualmente, este tipo de tocado es observado en las representaciones de los faraones en escenas de combate contra países extranjeros. Por último se encuentra el tocado nemes , uno de los más utilizados durante toda la historia, pero predilecto durante el Reino Nuevo.

La Corona azul (jepresh) de la guerra

La corona jepresh (azul) y el tocado nemes solían ser decorados con dos figuras divinas: la diosa cobra Wadyet y la diosa buitre Nejbet. Wadyet, proveniente de Buto, era representativa del Bajo Egipto. Estaba vinculada a la diosa Nejbet, proveniente de Elkab, en el Alto Egipto. Ambas, en nombre del Alto y Bajo Egipto, se unían en la corona del monarca para protegerlo de los poderes de sus enemigos, aunque no siempre eran colocadas juntas.

El tocado nemes

Además de todos estos elementos que ya han sido nombrados, los faraones acostumbraban utilizar anillos, brazaletes, collares y demás joyas con imágenes de dioses que brindaban su poder al faraón según la especialidad de cada divinidad. Por ejemplo, durante las excavaciones realizadas por Howard Carter en la tumba de Tutânjamón, se encontró gran cantidad de amuletos del rey, sobre todo entre los vendajes de la momia. Para el momento en que ésta fue desenvuelta, se encontraron collares representativos de la diosa buitre Nejbet, quien protegería la momia real. Otros ejemplares incluyen collares del halcón Horus, dios del cielo y protector del rey, y algún pectoral con un escarabajo en representación del dios Jepri.

El jeroglífico per-âa y las designaciones del faraón

Como se puede constatar, la imagen que el faraón debía proyectar tenía que ser la de un dios, pero un dios debía gozar de un aspecto sobrenatural, por lo que los egipcios recurrieron a lo que los griegos llamaron la escritura sagrada, que actualmente conocemos como jeroglíficos.

La escritura era, para los egipcios, un factor esencial en sus vidas aunque solamente un mínimo porcentaje de la población estaba capacitada para leerlos. Este pequeño porcentaje se limitaba al faraón, su núcleo familiar y funcionarios de la corte real. Y aunque el hombre común no podía leerlos, tenía muy claro que ésta tenía un poder especial. Impresionantemente, esta escritura guarda mucha relación entre el significado que los jeroglíficos dan, con una idea de trasfondo que se desea transmitir.

En cuanto al faraón, dos signos jeroglíficos eran necesarios para retratarlo por escrito. El primer símbolo es per, cuya forma representa una estructura que ha sido denominada por los egiptólogos como morada, y que se podría asimilar como una casa o templo. El segundo jeroglífico es âa , una columna erguida que representa la idea de grandeza. Como es sabido, gran parte de las edificaciones egipcias se caracterizan por tener un tamaño monumental. Testimonio de ello son las 132 columnas de la sala hipóstila del templo de Karnak, que fácilmente hacen sentir al minúsculo visitante como si se encontrara en un gran bosque de piedra. Por ello, el jeroglífico per debe ser unido con el de âa para formar la palabra faraón . Ahora bien, la relación que hay entre estos dos jeroglíficos con el faraón, a primera vista, no parecer ser muy obvia, pero la traducción literal de per-âa sería gran morada, gran casa o gran templo . La idea con esto era que el faraón, simbólicamente, fuese visto como el gran recinto (o institución) que cobijaría a su pueblo y le daría protección de los sofocantes rayos solares del día y de los peligros de la noche, además de ser la casa de la fe de los dioses.

Luego de ver la propicia relación de la palabra per-âa con el faraón es muy importante conocer otras designaciones con las que se le asociaba. La primera de ellas es muy divisada en los templos egipcios en donde se menciona el nombre del faraón. Ny-sut es una composición de una planta de papiro o caña, una hogaza de pan y, por último, agua (aunque ésta no siempre era representada) que indica el sentido de perteneciente a algo . El ny-sut hacía referencia al faraón bajo el término el que pertenece al papiro.

La planta de papiro constituye uno de los elementos más esenciales de la cultura egipcia, ya que esta planta fue el soporte de la escritura jeroglífica y, por lo tanto, soporte de los símbolos mágicos incomprensibles para la mayoría de la gente. La caña igualmente fue el instrumento utilizado para realizar los trazos sobre el papiro. Además, el papiro fue empleado con otros fines en la vida del egipcio común como en el calzado por lo que fue un icono representativo de su cultura.

Junto al ny-sut se encuentra casi siempre el bit, la unión de una abeja con una hogaza de pan. La abeja es el símbolo de la trabajadora por excelencia. Por ejemplo, la abeja sigue una línea jerárquica inquebrantable que evoca al sistema monárquico egipcio. Además, es una perfecta conocedora de la construcción y del trabajo comunitario y, lo más importante, tiene el poder alquimico de convertir el polen en miel. En tal sentido, era muy importante asociar al faraón con este maravilloso insecto, exótico para los egipcios. Tanto el ny-sut como el bit eran comúnmente escritos antes del nombre del faraón para reafirmar su dominio sobre el Alto y Bajo Egipto además de evocar las ideas anteriormente descritas y dejar bien en claro las cualidades del rey. Aquí se ve la clara intención de los antiguos en asociar al faraón con ciertos conceptos que representaran fielmente lo que ellos buscaban expresar.

Los cinco nombres del rey

Ahora bien, en cuanto a los nombres de los faraones, se puede decir que los reyes en el antiguo Egipto poseían cinco nombres distintos. En relación a los futuros faraones, se les daba un nombre de nacimiento al momento de venir al mundo y, cuando accedían al trono, se les imponían cuatro nombres adicionales al de su nacimiento.

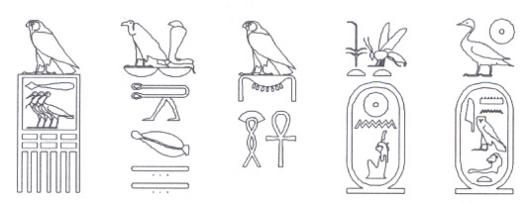

Nombres o títulos de izq. a der.: (5) El serej o Nombre-de-Horus; (4) título de Nebty o de Las Dos Señoras;

(3) título del Horus Dorado; (2) título de Nesu-bity o Rey del Alto y Bajo Egipto; (1) título de

Sa-Râ o Hijo de Râ

Cada uno de los nombres en el lenguaje escrito era diferenciado por un prefijo que indicaba que tipo de nombre era el que se mencionaba en los jeroglíficos. El primero de ellos como ya se ha dicho es el nombre de nacimiento (1). El prefijo para este tipo de nombre era el ganzo junto al sol, anteriormente nombrados, cuya significación es hijo del sol . Ya que el faraón poseía la imagen de un dios y que además se le atribuían características especiales como las descritas con los jeroglíficos per-âa , ny-sut y bit , era necesario darle un carácter divino determinante frente a la sociedad egipcia. La declaración hijo del sol era equivalente a ser el hijo de Râ, el dios egipcio del sol. Por ello, el nombre de nacimiento involucra directamente al dios Râ como padre del faraón otorgándole al rey una divinidad heredada. Ahora bien, después de este prefijo se escribía el nombre del monarca el cual se encerraba en una cuerda con propiedades mágicas que protegerían el nombre del faraón de cualquier mal potencial.

Hoy en día, la Egiptología denomina a esta cuerda que formaba un óvalo protector alrededor del nombre del rey como cartucho o cartela . Por cierto, fue gracias a los cartuchos que el francés Champollion dio con la llave que le ayudó a descifrar por vez primera la milenaria escritura jeroglífica que tenía varios siglos en silencio identificando el nombre de Ptolomeo.

En el momento de la coronación, un segundo nombre era tomado por el faraón. Este llamado nombre de trono (2), estaba definido por los dos conjuntos jeroglíficos conformados por la abeja, la caña o papiro y las hogazas de pan. Estos son los llamados ny-sut y bit anteriormente explicados. Por tal motivo, el faraón reinante era considerado desde su coronación como un instrumento vital en la vida de los egipcios y a su vez en un ser excepcional como la abeja. El nombre de trono era utilizado en las ceremonias oficiales, en los papiros relacionados con el rey, en las paredes de los templos y en todo lo que tuviese que ver con el rey en su aspecto político y religioso. El nombre de trono del faraón debía estar siempre protegido por el cartucho para darle seguridad al rey y al trono egipcio.

El nombre de nacimiento y el nombre de trono eran los más utilizados por los faraones y los restantes en algunas otras ocasiones no tan comunes. Es importante resaltar que los cinco nombres no fueron utilizados desde el inicio de la civilización egipcia ya que algunos no aparecieron en las primeras dinastías sino posteriormente. Además de esto, es gracias a la utilización en conjunto del nombre de nacimiento con el nombre de trono que se ha podido distinguir las distintas obras de los faraones que tenían los mismos nombres de nacimiento ya que muchos príncipes recibían el mismo nombre de nacimiento de su padre, al igual que hoy en día se hace en muchas sociedades, al darle a un primogénito el nombre de su progenitor. En el antiguo Egipto, ejemplo de ello son los varios Inyotef, Mentuhotep, Amenemhet, Senusret (Sesostris), Amenhotep, Rameses (Ramsés), etc, que gobernaron.

Ciertamente los egipcios poseían un nombre de nacimiento (5), pero el nombre real más antiguo utilizado fue el nombre de Horus . Éste se caracterizaba porque no se encontraba dentro de un cartucho , sino de un serej . El serej era un rectángulo vertical decorado que representa la fachada de un palacio. Sobre éste se postraba el halcón que representa al dios de los cielos, Horus, que brinda su protección al faraón.

El nombre de Horus más antiguo encontrado es el de Nârmer en la muy conocida Paleta de Nârmer, donde se puede apreciar su serej en la parte superior central de cada una de sus caras, pero donde no se llega a divisar al halcón sobre éste. Sin embargo, imágenes del halcón representativo de Horus se pueden encontrar en otros espacios de ambas caras de la paleta.

Fue a partir del reinado del faraón Huni en la Dinastía III que se comenzó a utilizar el cartucho, ya que antes de su reinado solamente existía el serej. Sin embargo, Horus sobre el serej actuaba como centinela del nombre del rey (en ausencia del cartucho ), ya que en la religión egipcia este dios era considerado protector ancestral de los faraones por su lucha mitológica contra Seth, asesino de su propio hermano Osiris, quien a su vez era padre de Horus.

Otra variante del nombre de Horus es el nombre de Horus dorado (3), cuya diferencia gráfica es que bajo las garras del dios Horus se encuentra un collar que simboliza el oro.

Por último se encuentra el nombre de nebty o de Las Dos Damas (4). Las Dos Damas están formadas por una cobra y un buitre hembra, representativas de Uadyet y Nejbet, respectivamente. Es por ello que, al anteponerse al nombre del rey, ellas le brindan protección y alejan a sus enemigos. Además de esto, testificaban el dominio del faraón sobre Las Dos Tierras o Alto y Bajo Egipto y evocan toda la significación anteriormente explicada en lo referente a la utilización de estas dos figuras en las coronas reales.

En la paleta de Narmer se aprecia el Serej con el nombre del rey en la parte central de cada una de sus caras.

Las diosas Uadyet y Nejbet

Es muy oportuno citar algunos nombres faraónicos para demostrar estos conceptos de divinización monárquica anteriormente vistos. A continuación se presentan algunos de ellos a modo de ejemplos:

- Nineter: Divino

- Netyeri-jet (Dyoser): Divinidad del cuerpo

- Dyedefrâ: Resistente como Râ

- Menkaurâ (Micerinos): Eterno como las almas de Râ

- Niuserrâ: Poseído por el poder de Râ

- Merirâ: Amado de Râ

- Sebekhotep: Placentero para el dios Sobek

- Sebekemsaf: Sobek es su protección

- Tutmose: Nacido del dios Tot

- Tutânjamón: Imagen viva de Amón

- Râmeses (Ramsés): Râ lo ha engendrado

- Mineptah: Amado de Ptah

- Amenmeses: Engendrado por Amón

- Siptah: Hijo de Ptah

- Herihor: Horus me proteje

La utilización de los cinco nombres reales le otorgaba en consecuencia a los faraones una legitimidad divina que tenía, principalmente, un objetivo político más que religioso, aunque no es de negar la gran devoción de los egipcios por la religión (uno de los principales motivos que los llevó a la grandeza), pero la fe se convirtió tristemente en un cuerpo comercial y político. Esto se puede afirmar sin inconvenientes, ya que lo que impulsó principalmente la creación de estos nombres fue la necesidad de demostrar un parentesco entre los dioses y el rey, de su inmunidad ante los enemigos por la protección que las divinidades le brindaban, y del dominio de un hombre sobre los dos reinos. Es allí que se puede demostrar cuán fundidas estaban la religión y la política en el antiguo Egipto.

El inmutable arte faraónico

Se puede decir que el imperio egipcio fue uno de los pocos con un estilo artístico casi invariable durante un período tan largo de tiempo. De hecho, el egipcio fue el imperio más duradero sobre la faz de la Tierra conocido hasta hoy.

El hecho de preservar un estilo artístico perenne (salvo en muy contadas excepciones de la cronología) obedecía al hecho de vincular directamente a los faraones con el plano divino. Por ejemplo, sin importar la edad que el faraón tuviese no podía verse demasiado niño ni demasiado viejo, ya que así reflejaría debilidad y un dios no podía ser débil. En consecuencia, todos los faraones se representaban con cuerpos jóvenes, fuertes y vigorosos, dignos de una salud inquebrantable.

Además de esta percepción existía la intención de asociar al faraón con lo inmortal, y no existía mejor referencia que la de los dioses. Incluso se buscaba reflejar en la familia real la imagen de otra familia pero esta vez divina; Isis, Osiris y Horus sin dejar de lado a Neftis.

Menkaure (Micerinos en griego) junto a su reina.

El dios Osiris

Según la tradición egipcia, Osiris era un faraón e Isis y Neftis eran sus hermanas y reinas. Seth quién era hermano de Osiris, era envidioso y le dio muerte a éste por ello. Posteriormente despedazó el cuerpo de Osiris y lo esparció por todo el país. Isis y Neftis quienes también eran hermanas, después de haber recuperado casi todas las partes de su cuerpo, las juntaron, envolvieron en vendas de lino y con magia le devolvieron la vida al faraón muerto. Entonces así Osiris se convirtió en dios de los muertos.

Horus, un ser antropomorfo con cabeza de halcón, fue engendrado cuando la diosa Isis, bajo la forma de ave, se suspendió sobre el cuerpo de su esposo Osiris que yacía sobre un lecho. Fue fertilizada por un falo ritualistico ya que el del propio Osiris no lo encontraron.

Una vez que Horus se convirtió en adulto, se enfrentó a su tío Seth para vengar la muerte de su padre. En la lucha, el dios con cabeza de halcón perdió un ojo, que posteriormente fue utilizado como amuleto por los egipcios y fue conocido como el ojo Uadjet .

Brazalete con el ojo de Horus o Uedyat

La relación que se buscaba establecer entre los faraones era la asociación de éstos con Osiris, un ser inmortal. El papel que jugaba aquí la reina principal de Egipto era el de Isis que, con la participación de Neftis, revivió a través de la magia a su esposo muerto. Horus entonces fue considerado el protector del faraón y por ello su imagen fue fuertemente utilizada para tal fin.

Es muy propicio mencionar que éste es el motivo por el que los faraones muy a menudo tomaban como esposa a una o varias de sus hermanas, ya que así se repetía el ciclo mítico de Isis, Neftis, Osiris y Horus. Ello además aseguraba un linaje consanguíneo y divino puro.

Esta es la razón por la que el faraón, al ser representado por medio del arte, debía mantener un aspecto estándar sin características personales (con la salvedad de sus nombres reales) que lo diferenciara de los demás monarcas pasados y futuros.

Muy pocas excepciones se pueden contemplar hoy entre los relieves y estatuas que han sobrevivido al tiempo. Un ejemplo de ellas, es una representación de piedra del faraón Snofru en el Museo Egipcio de El Cairo. Allí se le ve con una papada que se aprecia muy inusual frente a los demás vestigios de la historia. En cambio, en el Museo de Hildelsheim se puede ver una estatua del maestro de obras de Jufu/Queops, Hemon, quien muestra, sin ningún disimulo, un gordo cuerpo resultado de la buena vida.

La razón por la que los reyes lucían un cuerpo perfecto y sus sirvientes no, era porque estos últimos no tenían una vinculación divina que los asociase con un ser inmortal.

Por otra parte, cuando un faraón moría era embalsamado y después de los rituales pertinentes se unía a Osiris en el más allá. El príncipe heredero (asociado a Horus) del trono egipcio se convertía entonces en faraón y tomaba el puesto que una vez ocupó su padre, volviendo así a cumplir el ciclo vinculante entre el faraón y Osiris.

Osiris, dios de los muertos

Otra inusual excepción ocurrió durante la Dinastía XVIII , cuando el faraón Ajenatón eliminó el culto a todos los dioses e implantó a Atón como el dios único, creador de todo lo existente, de lo visible y lo invisible.

Las representaciones de este rey posteriores a sus cinco años de reinado, no lo muestran con el cuerpo perfecto con que eran divisados los faraones. Por el contrario, su imagen luce bastante diferente, con muslos anchos, vientre gordo, brazos muy delgados, cara fina y ojos almendrados. Una inscripción de la época advierte que el faraón instruye en persona como se debía expresar el arte sin la concepción idealizada que se tenía de los faraones. Tal vez el objetivo era romper la vinculación del faraón con el dios de los muertos.

Por último, existe un ejemplo muy palpable acerca del arte, cuando Egipto fue gobernado por los griegos y posteriormente por los romanos. A pesar de que estos fueron sus conquistadores, adoptaron tradiciones egipcias incluyendo las creencias religiosas. Durante el período de reinado de los Ptolomeos, cuyo origen era griego, se realizaron decoraciones que guardaban una fidelidad con el estilo artístico egipcio tradicional sorprendentes, como se evidencia en una escena del templo de Hator en Dendera donde Cleopatra VII presentaba a su hijo Cesarión ante los dioses. Tan es así que Cesarión para entonces debió ser un niño, pero la representación que se da de él aquí es la de un hombre adulto.

Sin embargo, aproximadamente desde el siglo IV a.C., en varias representaciones se ve la influencia de estilos griegos, pero es a partir del siglo I d.C. que finalmente el estilo artístico fue enormemente influenciado por el romano, que dejó su inconfundible huella sobre los retratos de máscaras de los difuntos romanos en los ataúdes de la época y las pinturas murales en las tumbas de Petosiris y Siamun, para citar solo algunos.

La constitución de un ser perfecto

Como ha sido demostrado anteriormente, fácilmente se puede resolver que la filiación que se buscaba en darle al faraón y a la familia real con el plano divido era muy tenaz de modo que la monarquía egipcia, a través de los siglos y de las dinastías, fuese en términos religiosos pero con intenciones muy políticas, de linaje incuestionable.

Todos estos elementos que conformaban la figura del faraón estaban muy cuidadosamente seleccionados para convertir a un hombre en un magnífico ser a nivel institucional por su complejidad, y divino por su esencia, que reuniera en sí los más profundos simbolismos religiosos que lejos de no tener un propósito bien definido, fortalecían su papel ante el pueblo egipcio y ante el mundo.

Bibliografía

A.G. Abad, El arte en el período amarniense; on-line en www.egiptologia.ru, Sección Arte (Caracas, 2000).

Id., Una escritura para la eternidad; on-line en www.egiptologia.ru, Sección Escritura (Caracas, 2000).

J. von Beckerath, Handbuch der ägyptischen Königs namen² (Berlín, 1999).

E.A.T. W. Budge, The Book of the Kings of Egypt (Londres, reed. 1976).

F. Cimmino, Vida cotidiana de los egipcios (Madrid, 1991).

F. Daumas, La civilización del Egipto faraónico (Barcelona, reed. 2000).

S. Donadoni, The Egyptians (Chicago , 1997).

É. Drioton-J. Vandier, Historia de Egipto³ (Buenos Aires, reed. 1977).

H. Frankfort, Dioses y reyes (Madrid, reed. 1986).

A.H. Gardiner, El Egipto de los faraones (Barcelona, 1994).

H. Gauthier, Le Livre des Rois d'Égypte. Recueil des titres et protocols royaux, noms propres de rois, reines, princes, princesses et parents des rois I-V (El Cairo, 1906-17).

H. Goedicke, Die Stellung des Königs im Alten Reich (Wiesbaden , 1960).

H. Goedicke, Königliche Dokumente aus dem Alten Reich (Wiesbaden , 1967).

N. Grimal, Historia del Egipto antiguo (Barcelona, 1996).

G. Husson-D. Valbelle, L'État et les Institutions en Égypte, des premiers pharaons aux empereurs romains (París, 1992).

H. Jacobsohn, Die dogmatische Stellung des Königs in der Theologie der alten Ägypter (Glück-stadt, 1939).

B.J. Kemp, El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización (Barcelona, 1992).

R. Moftah, Studien zur ägyptischen Königsdogma im Neuen Reich ( Mainz , 1985).

A. Moret, Du caractère religieux de la royauté pharaonique (París, 1902).

H. Müller, Die formale Entwicklung der Titulatur der ägyptsicher Könige (Glückstadt, 1938).

D. O'Connor-D.P. Silverman (eds.), Ancient Egyptian Kingship (Leiden-Nueva York-Colonia, 1995).

A. Pérez Largacha, El nacimiento del Estado en Egipto (Alcalá de Henares, 1993).

J. Pirenne, Histoire des institutions et du droit privé dans l'ancienne Égypte I-III (Bruselas, 1932-5).

G. Posener et alii , Dictionnaire de la civilization égyptienne (París, 1959).

Id., De la divinité du pharaon (París, 1960).

A. Roccati, La littérature historique sous l'ancien empire égyptien (París, 1982).

R. Weill, Les decrets royaux de l'ancien empire égyptien (París, 1912).